LA CHARPENTE A PORTIQUE ET MANSARDS

Il

nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique

de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également

dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,

répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on

a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,

de Dunkerque à Caen.

Il

nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique

de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également

dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,

répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on

a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,

de Dunkerque à Caen.

Cependant, on peut également le trouver dans des bâtiments

maçonnés, et notamment dans les maisons urbaines en brique. La

parenté évidente qui existe entre le contreventement de ce type

de comble et le pan de bois de type flamand à décharge assemblée

à mi-bois atteste bien la primitive origine commune des combles à

portique et de la construction en pan de bois.

Ce comble à portique présente une structure classique

en pays germaniques (Allemagne, Suisse alémanique, Alsace) et la coïncidence

exacte existant entre la localisation des charpentes et les secteurs de parler

flamand montre bien le caractère culturel des techniques de construction.

Le Pas-de-Calais, pour lequel le parler flamand a disparu depuis

fort longtemps, malgré la permanence d'une toponymie flamingante jusqu'à

la vallée de la Canche, est, en effet, dépourvu totalement de

spécimens de constructions à portique, mais comporte au contraire,

des charpentes "à la française" et à cruck.

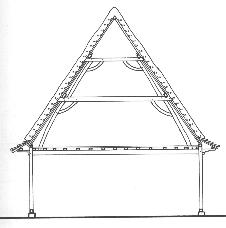

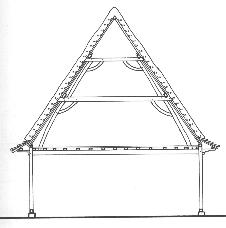

La structure à portique utilise, tout comme la charpente

"à la française", le principe de la triangulation

basse par entrait. Selon la conception germanique du comble, le charpentier

conçoit un portique composé de deux jambes de force surmontées

d'un entrait retroussé. Faciles à monter à l'épaule

sur les poutres du plancher, ces portiques sont immédiatement coiffés

par les pannes qui reposent sur les extrémités des entraits. Un

deuxième portique peut venir prendre place au-dessus du premier, lorsque

le comble est haut. Or, il faut signaler qu'une des caractéristiques

des toitures du Nord-Pas de Calais réside dans la forte pente des rampants

antérieurs à 1914. Conçues initialement pour le chaume,

ces toitures s'inclinent toujours selon une pente d'au moins 50°.

On peut associer au dispositif à portique le souci des

concepteurs d'économiser les bois longs nécessaires à la

réalisation des arbalétriers : on constate que la charpente à

deux portiques ne nécessite que quatre jambes de force de 2,50 mètres

faciles à trouver, alors qu'une ferme latine, dans un même comble,

aurait nécessité deux arbalétriers d'environ sept mètres

de longueur, de fourniture beaucoup plus difficile.

Outre l'économie de bois, cette structure à portique

permet également d'économiser les moyens de levage, puisque, à

partir d'un portique monté à l'épaule, les charpentiers

peuvent s'échafauder pour dresser le second portique, toujours à

l'épaule. Une ferme latine aurait nécessité le moyen d'une

chèvre de levage, dont les charpentiers de village flamands devaient

chercher à éviter l'usage.

Toujours à l'instar de la conception du comble à

l'allemande, le comble à portique flamand n'utilise pas de pièce

de faîtage ; les chevrons sont donc assemblés par paire, à

mi-bois, et, autre détail caractéristique, le conduit de feu de

la cheminée n'a pas besoin de se déporter, comme dans les autres

régions françaises, pour éviter l'axe du faîtage

: la maison flamande et, par le jeu d'une ancienne influence, celle de différents

secteurs du Pas-de-Calais, frappe par sa souche bien centrée entre les

deux versants. L'absence de faîtage n'a toutefois pas que des avantages

techniques : les portiques doivent également se passer de poinçon

et surtout de liens de contreventement des fermes. La nécessité

mécanique de cette fonction amène le charpentier flamand à

utiliser un contreventement rampant d'un principe similaire à celui du

contreventement du colombage par les décharges obliques. C'est ainsi

que l'on observe de curieuses planches fortes disposées obliquement en

sous-face des chevrons, assurant un médiocre contreventement.

Pratiques et économiques à monter ces charpentes

flamandes "pré-françaises" souffrent par contre

de faiblesses de structure, dues aux nombreux raccords dans les pièces

de bois entraînant des articulations, affaiblissant les fermes et insuffisantes

pour la stabilité longitudinale du bâtiment, notamment face à

la grande prise au vent qu'offrent les impressionnants combles flamands.

Ces caractéristiques techniques ont peut-être contribué

à expliquer, outre l'irréversible poussée culturelle des

processus de francisation de la culture flamande, les transformations progressives

de la charpente de comble flamande. C'est ainsi que, dès le XIXe siècle,

certaines charpentes importantes commencent à comporter faîtages

et liens tandis que les fermes, même modestes, adoptent dès le

début du XXe siècle l'arbalétrier d'une seule pièce,

bien latin dans son principe.

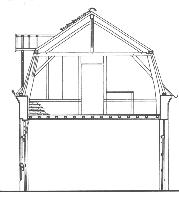

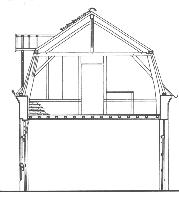

Malgré

cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de

la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé

: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est

la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre

de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe

du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,

on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde

est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier

la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.

Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement

propre à l'habitation, bien dégagé grâce à

un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée

par un terrasson en pente plus faible.

Malgré

cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de

la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé

: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est

la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre

de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe

du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,

on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde

est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier

la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.

Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement

propre à l'habitation, bien dégagé grâce à

un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée

par un terrasson en pente plus faible.

Le besoin de loger une main-d'œuvre ouvrière rurale

très tôt née en Flandre explique l'apparition précoce

de ce système constructif dont l'architecte Mansart fut probablement

le promoteur davantage que le concepteur.

Tout comme les solivages à entrevous de brique et les charpentes

ogivales inspirées de la structure à cruck, les combles à

la Mansart témoignent d'une influence durable des modèles constructifs

populaires sur les conceptions savantes de l'art de bâtir.

Source : L'architecture rurale française

- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)

Il

nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique

de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également

dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,

répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on

a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,

de Dunkerque à Caen.

Il

nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique

de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également

dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,

répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on

a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,

de Dunkerque à Caen. Malgré

cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de

la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé

: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est

la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre

de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe

du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,

on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde

est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier

la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.

Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement

propre à l'habitation, bien dégagé grâce à

un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée

par un terrasson en pente plus faible.

Malgré

cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de

la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé

: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est

la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre

de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe

du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,

on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde

est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier

la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.

Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement

propre à l'habitation, bien dégagé grâce à

un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée

par un terrasson en pente plus faible.