LA CHARPENTE "A CRUCK"

Rares

sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt

de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,

à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux

plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence

attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,

Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés

en Flandre belge.

Rares

sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt

de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,

à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux

plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence

attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,

Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés

en Flandre belge.

Là encore, pour ces charpentes très spectaculaires

que sont les crucks et leurs dérivés, s'est posée la question

d'une éventuelle diffusion Grande-Bretagne-Flandre ou, au contraire,

la question d'une apparition spontanée de ces principes de construction

en différents lieux.

Quoi qu'il en soit, on se trouve en présence d'une des

conceptions typiquement populaires de la charpente en bois. A ce titre, aucun

traité de charpenterie, aucune école savante d'enseignement du

bâtiment n'a pris en considération ce principe de structure porteuse.

Il s'agit pourtant là d'une conception extrêmement élaborée,

nécessitant un soin tout particulier dans le choix de l'approvisionnement

en bois, dans le traçage des bois courbes, particulièrement difficiles

à équarrir et à ligner. Nous sommes ici, loin d'un art

populaire fruste, qui aurait été supplanté par le savoir-faire

de techniciens plus exigeants. Mais voyons tout d'abord en quoi consiste ce

mode de construction.

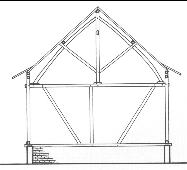

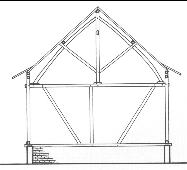

Le recours à la charpente à cruck marque la volonté

du constructeur de réserver à l'intérieur d'un bâtiment

une circulation longitudinale optimisée, notamment pour des usages agricoles,

au rez-de-chaussée comme sous le comble. Pour cela, le principe de la

triangulation par entrait bas est abandonné ; il est toutefois plausible

que le système à cruck ait historiquement préexisté

au système triangulé, aucun document ne nous permettant actuellement

de conclure.

L'entrait bas se révèle en effet gênant pour

le stockage des gerbes, car il constitue une barre horizontale : on a, de toute

façon, constaté que la distribution des bâtiments en pan

de bois est toujours transversale en région Nord-Pas-de-Calais. La présence

de traxanes est fort fréquente, pour des raisons de renforcement de la

structure de base : malgré cela, il n'est pas rare d'observer des granges

déformées de façon spectaculaire.

On comprendra donc à quel point l'utilisation des fermes

à cruck dans les structures en pan de bois constitue une audace constructive,

pas toujours bien maîtrisée, d'ailleurs, par les charpentiers.

La charpente à cruck comporte également, environ tous les quatre

mètres, ce que l'on peut appeler des fermes, c'est-à-dire des

plans verticaux, perpendiculaires à l'axe du bâtiment, servant

de relais dans le support des pannes. Autant le comble à triangulation

par entrait marque bien la séparation entre comble et rez-de-chaussée

(même dans le cas d'un comble à surcroît), autant la ferme

à cruck tend à créer un seul volume, libre des entraves

que constituent entrait et plancher.

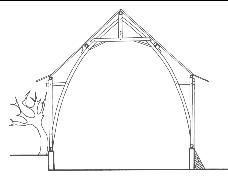

Le principe mécanique de la charpente à cruck le

plus achevé est fondé sur la recherche d'une transmission des

poussées exercées par les charges de la toiture directement vers

le sol ; pour cela, le cruck utilise un arbalétrier monoxyle, cintré,

qui, partant du faîtage, devient jambe de force et rejoint directement

le sol. Avec ce principe, on a donc évité de faire participer

les murs, toujours faibles au regard des poussées de la toiture vers

l'extérieur, à la statique de la charpente de comble. Les murs

deviennent pratiquement de simples rideaux, tandis que la résultante

des poussées s'exerce, dans l'idéal, à la verticale, sur

des dés de pierre, ou même sur la sole.

Dans la pratique, il est bien rare que la courbe épousée

par la pièce monoxyle, élaborée de manière empirique,

permette d'éviter totalement des poussées sur les murs extérieurs.

Ces contraintes incontrôlées par le charpentier peuvent entraîner

des déformations spectaculaires, voire catastrophiques.

Comme on peut le voir, la construction à cruck constitue

dans le domaine de l'architecture préindustrielle un des rares cas dans

lesquels la statique à moyen terme du bâtiment fasse l'objet d'un

pari. En effet, il semble bien qu'en choisissant ce principe l'on accepte le

risque de déformation de la structure, qu'on n'imputera pas à

la plus ou moins grande compétence du charpentier : celui-ci, rappelons-le,

ne peut se permettre d'être mauvais, tant sont fortes la concurrence et

l'exigence de la communauté villageoise. Il semble bien, dans ce cas,

que le besoin d'une meilleure distribution l'ait emporté sur les risques

liés à la faiblesse du système constructif.

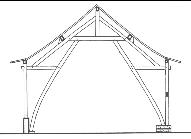

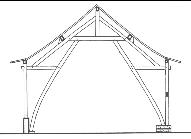

Une

version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est

réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes

de force se dédoublent.

Une

version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est

réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes

de force se dédoublent.

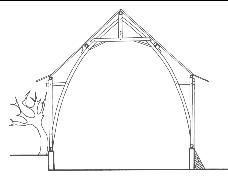

Une troisième version des charpentes à cruck caractérise

très directement la petite région de l'Ardrésis. Cette

structure utilise le principe de l'arbalétrier monoxyle cintré,

significatif des charpentes à cruck les plus achevées ; mais là

où les fermes de l'Ardrésis déroutent considérablement

le chercheur, c'est dans le fait qu'elles n'utilisent pas du tout les avantages

de cette dernière technique (bonne circulation dans le bâtiment).

Au contraire, le cruck, qui constitue à lui seul un système constructif,

est ici doublé à l'aide des deux autres systèmes de charpente

que connaissent les constructions vernaculaires en France, pour la première

fois réunies dans une invraisemblable version syncrétique de la

charpente rurale ! C'est ainsi qu'apparaissent simultanément poteau sous

faîtage et triangulation à deux niveaux : par entrait bas, comme

dans le cas des fermes "à la française", et par

sole, comme pour les traxanes.

Ces structures étonnamment redondantes apparaissent bien

attestées au XVIIIe siècle et figurent tant dans les bâtiments

agricoles que dans les bâtiments d'habitation. Ces charpentes frappent

par la complexité de leur mise en œuvre, ainsi que par les faibles

avantages qu'elles autorisent pour la circulation. Il est probable que, à

l'instar des autres exemples français s'apparentant à la construction

à cruck, ce soit la conception avec pièce cintrée monoxyle

qui ait disparu la première : on perçoit bien comment ces fermes-refends

se sont facilement transformées en simples traxanes.

Source : L'architecture rurale française

- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)

Rares

sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt

de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,

à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux

plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence

attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,

Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés

en Flandre belge.

Rares

sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt

de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,

à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux

plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence

attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,

Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés

en Flandre belge. Une

version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est

réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes

de force se dédoublent.

Une

version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est

réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes

de force se dédoublent.