LA CHARPENTE "A LA FRANCAISE"

Nous

retiendrons le qualificatif "à la française"

pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble

des régions françaises à des modèles mécaniquement

plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre

et de l'Ardrésis.

Nous

retiendrons le qualificatif "à la française"

pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble

des régions françaises à des modèles mécaniquement

plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre

et de l'Ardrésis.

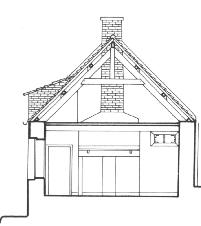

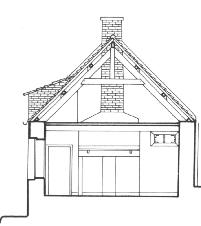

Les combles que nous appelons "à la française"

sont caractérisés par la présence de fermes triangulées

selon la conception mécanique la plus achevée : entrait bas, arbalétriers

longs, poinçon long. Les charpentiers contemporains, au savoir technique

standardisé, réalisent toujours ce modèle et le baptisent

"charpente à ferme latine".

L'utilisation quasi générale de cette structure

dans les régions de tradition latine confirme effectivement la pertinence

d'une telle attribution culturelle.

Il apparaîtra d'autant plus efficace d'opposer ce type de

structure à celle qu'utilisèrent les charpentiers flamands jusqu'au

milieu du XIXe siècle. La conception latine des combles se révèle

donc avoir supplanté historiquement les pratiques flamandes de l'art

de la charpenterie, tout comme elle a supplanté aux XIXe et XXe siècles

les pratiques lorraines (poteau central), alsaciennes (portique sans faîtage)

et toutes les autres manifestations originales de construction en bois, spécifiques

de particularismes régionaux. Une éventuelle itinérance

des charpentiers est-elle à l'origine de cette diffusion technique ?

Aucun document ne peut jusqu'à ce jour l'attester pour des régions,

tel le nord de la France, peu connues pour la mobilité de leur main-d'œuvre.

Quoi qu'il en soit, la force technologique des charpentes "à

la française" réside très vraisemblablement dans

le recours à un faîtage de bois emmanché dans le tenon des

poinçons et muni de liens de contreventement. Ces dispositions, qu'ignorent

systématiquement les charpentiers flamands, allemands et anglais jusqu'au

XIXe siècle, sont par contre présentes dans la charpenterie vernaculaire

de la plupart des régions françaises dès le XVIe siècle.

Elles permettent en particulier une bonne tenue des bâtiments

face au déversement longitudinal et, malgré les efforts plus importants

demandés au cours du levage, donnent aux bâtiments une meilleure

conservation dans le temps.

Les charpentes "à la française"

prédominent largement dans tous les secteurs de parler picard, y compris

dans les zones aux toponymes flamingants du Pas-de-Calais dans lesquels le parler

flamand n'a laissé aucune trace dans les mémoires. Dans tous les

cas, les charpentes "à la française" sont systématiquement

associées au pan de bois de type picard (décharge interrompant

les colombes).

Source : L'architecture rurale française

- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)

Nous

retiendrons le qualificatif "à la française"

pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble

des régions françaises à des modèles mécaniquement

plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre

et de l'Ardrésis.

Nous

retiendrons le qualificatif "à la française"

pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble

des régions françaises à des modèles mécaniquement

plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre

et de l'Ardrésis.