| |

La pointe triangulaire des murs pignons présente, dans la vaste région picarde et flamande qui s'étend du nord des départements de l'Aisne et de l'Oise jusqu'en Hollande, ainsi que dans le sud-ouest de l'Angleterre, des caractères communs. Si dès le XVIIe siècle ces pignons ont trouvé leur composition à peu près définitive, on ne peut avancer que des hypothèses en ce qui concerne leur origine et leur rôle.

Les premiers problèmes à résoudre ici datent certainement de l'utilisation de la pierre comme matériau de construction, liée à celle du chaume comme matériau de couverture.

Les deux procédés de réalisation d'une toiture

de chaume sont le toit à croupes d'une part, la couverture en bâtière

de l'autre, selon laquelle les deux rives sont protégées par des

murs pignons surélevés. Ceux-ci n'étant pas couverts par

le chaume, ils doivent être renforcés.

Un choix s'impose : les pierres de construction peuvent être couvertes comme un escalier par des pierres plates, ou bien la pente rectiligne doit être rendue étanche à l'eau de pluie et de ruissellement. Les deux systèmes ont été employés dans le Nord-Pas de Calais, mais du premier bien peu de traces subsistent alors que le second a été porté progressivement à un haut degré d'efficacité et de diffusion.

Il semble que dans un premier temps on ait comblé le vide des angles formés par les pierres par des briques placées horizontalement. On ne faisait que repousser le problème en diminuant la dimension des redents. Par des tâtonnements progressifs, on a trouvé que la disposition optimale des briques était l'orthogonale par rapport à la pente, en reportant la partie grossièrement taillée de la brique à l'intérieur. L'association pierre de taille-brique, d'abord complexe, s'est simplifiée.

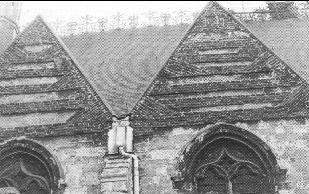

C'est

sur des œuvres de l'architecture savante qu'on relève de tels pignons

: sur des églises dès le XVIe siècle, et, à partir

du XVIIe siècle, sur des bâtiments urbains construits entièrement

en brique dans des régions dépourvues de pierres comme à

Cassel dans la Flandre.

C'est

sur des œuvres de l'architecture savante qu'on relève de tels pignons

: sur des églises dès le XVIe siècle, et, à partir

du XVIIe siècle, sur des bâtiments urbains construits entièrement

en brique dans des régions dépourvues de pierres comme à

Cassel dans la Flandre.

Mais c'est dans le sud de la Picardie qu'on voit se dessiner l'évolution de la construction des épis, notamment dans le nord de l'Oise et de l'Aisne et dans la Somme. Malgré des recherches qui devront être poursuivies, aucun élément comparable n'a été décelé ailleurs.

Alors qu'il est établi que la reprise de la construction en brique et son accession au plus haut degré de perfection se situent en Flandre et en Angleterre, il apparaît que le lieu d'origine le plus probable des pignons en épis et de leur diffusion se situe à l'opposé, au sud de la Picardie. A moins que les différentes phases de l'évolution visibles dans le sud n'aient eu pour auteurs des maçons flamands, mais aucun document ne permet de l'affirmer.

La construction des pignons en épis a-t-elle cessé après la Première Guerre mondiale, les murs étant désormais couverts par les tuiles ?

Quelques-uns, récemment construits, ont pu être observés. Il résulte que la tradition des pignons en épis n'a été reprise qu'à la demande expresse de quelques maîtres d'ouvrage désireux de renouer, sur la suggestion d'architectes, avec l'expression esthétique des pignons en épis.

Pour réaliser ces détails de construction, certaines entreprises ont des chefs de chantier qui ont appris "sur le tas", plutôt que dans des établissements scolaires, la disposition de ces épis, qu'eux-mêmes appellent des "queues d'hirondelle" ; la vanbergue (ou wembergue, wimberghe, selon les graphies) n'étant que le dépassement du pignon au-dessus des tuiles.

Comment définir finalement la fonction dominante de cet élément d'architecture ? Souci esthétique ou assemblage techniquement rationnel ?

On ne peut écarter ce dernier parti, encore que le recouvrement du mur pignon par la couverture l'eût exclu. Il apparaît que la plupart de ces pignons ont

été aussi construits alors que le matériau de couverture n'était plus le chaume.La tradition du pignon en épis l'a emporté jusqu'au XXe siècle ; la pente de briques présente alors une surface lisse, sans qu'il soit nécessaire de la recouvrir de mortier. L'eau de pluie s'évacue ainsi plus rapidement, sans aucun risque de désagréger le mortier qui comblerait les angles formés par le décrochement successif des assises horizontales.

Dans cet assemblage, l'eau de rétention, gelant et se dilatant, soulèverait facilement la brique supérieure, à peine bloquée par une partie de celle qui est immédiatement au-dessus. Au contraire, avec la disposition en épis perpendiculaires à la pente, toute brique formant le rampant est entièrement protégée et maintenue en place par celle qui lui est supérieure. Les parties les plus basses, qui sont généralement les plus menacées par l'eau de ruissellement et par le gel de l'eau infiltrée, sont aussi les mieux protégées par la forte pression correspondant à la composante des forces qui assoient l'ensemble des épis et d'un rampant. On peut considérer qu'il s'agit de l'assemblage qui assure la cohésion la plus complète des différentes parties d'un pignon non couvert.

Il semble que le pignon à assises horizontales dont les rampants sont couronnés par un rang de briques perpendiculaires à la ligne de pente ait été discrédité par une cohésion insuffisante entre ces deux parties. C'est sans doute la raison pour laquelle ce type de pignon reste extrêmement rare. Dans tous les cas, la question de la pérennité jusqu'au début du XXe siècle du pignon en brique non-couvert reste sans réponse satisfaisante.

Vers la fin du XVIe siècle, les épis non pas encore trouvé leur forme définitive. A partir du XVIIIe siècle, celle-ci est constante, du nord du département de l'Oise jusqu'à Groningen ; les dimensions varient peu, généralement de l'ordre de dix tas, ce qui représente environ soixante-dix centimètres avec des briques de 5,5 centimètres d'épaisseur, et le nombre de ces dents de scie est de cinq sur des maisons de six mètres de largeur, cas le plus fréquent dans les zones rurales de la région Nord-Pas-de-Calais.

Il ne peut s'agir d'un phénomène de convergence : la technologie mise en œuvre est devenue trop semblable pour ne pas faire appel à un modèle unique peu à peu élaboré et dominant, mais où ? Il est difficile de trancher entre les Flandres, le Kent et le sud de la Picardie.

Il semble bien que dans l'Europe du nord-ouest s'élabore, à partir du XVIIe siècle, une véritable architecture populaire de la brique, tant rurale qu'urbaine, dont le pignon en épis, issu de l'architecture savante, paraît être le symbole.

Comment l'expliquer ?

La fréquence de ce type de pignon ne saurait faire oublier la diversité des autres. L'hypothèse majeure est celle-ci : les savoir-faire et les techniques d'utilisation de la brique auraient été transmises par des spécialistes originaires du pays qui a fait renaître son emploi, la Flandre. On sait aussi que la pauvreté de ce pays a rendu nécessaire l'émigration, jusqu'à la dernière guerre, d'une partie de sa population active. Celle-ci se déplaçait d'autant plus facilement vers la France du nord qu'elle y trouvait de comportements culturels comparables aux siens et même une toponymie qui ne lui était pas étrangère, au moins jusqu'à la rivière la Canche.

Soit que les maçons flamands aient été nombreux, soit qu'ils aient formé des compagnons et que leurs procédés se soient étendus en "tache d'huile", toujours est-il qu'un de leurs procédés a eu longtemps le monopole de la structure des pignons de briques.

D'après des recherches dans les archives du Nord et du Pas de Calais, les traces d'une immigration temporaire n'y apparaissent pas mais les observations technologiques, économiques et démographiques se configurent pour confirmer les séjours d'ouvriers flamands et wallons dans le Nord et la Picardie.

Source : L'architecture rurale française - la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)