TYPE D'APPAREILLAGE DE BRIQUES

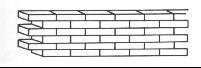

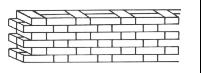

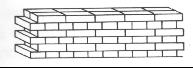

Un

mur de brique bâti d'une manière homogène avec ce matériau

peut présenter des aspects très différents par la disposition

de ses éléments. Si le mur n'a que l'épaisseur d'une brique,

elles sont nécessairement placées en longueur, en panneresse,

chaque assise, ou tas, décalée de la moitié ou d'un tiers

par rapport à l'assise inférieure.

Un

mur de brique bâti d'une manière homogène avec ce matériau

peut présenter des aspects très différents par la disposition

de ses éléments. Si le mur n'a que l'épaisseur d'une brique,

elles sont nécessairement placées en longueur, en panneresse,

chaque assise, ou tas, décalée de la moitié ou d'un tiers

par rapport à l'assise inférieure.

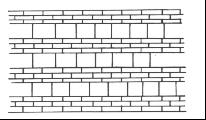

Si l'épaisseur du mur est double, il y a intérêt

pour sa cohésion à placer les briques en travers, en boutisse,

pour solidariser les deux parements. De nombreux types d'assemblage peuvent

être utilisés, puisque des chercheurs anglais en ont relevé

plus d'une quinzaine. Mais, dans la plupart des constructions du Nord-Pas de

Calais, ils se ramènent à trois, le premier étant une variante

du troisième. En effet, l'appareil est constitué de boutisses,

puis d'un tas de panneresses : seule la correspondance des joints diffère.

Dans le premier, les joints montant de tous les lits de boutisses

sont sur les mêmes verticales, ceux en panneresse ne se correspondent

que de cinq en cinq assises. Cette combinaison est connue des maçons

flamands et hollandais sous le nom de kruisverband. Ils la considèrent

comme la meilleure. Les maçons wallons l'appellent maçonnerie

en losange. Dans le second type, qui, serait d'un large usage en Angleterre,

les joints des panneresses aussi bien que des boutisses se correspondent verticalement.

Dans la disposition "Flamand Anglais", elles sont croisées,

dans la disposition "Anglais Flamand" deux panneresses côte

à côte sont séparées par une boutisse dans un même

tas.

Dans le nord de la France et en première approximation,

les dispositions les plus fréquentes sont les kruisverband et leurs variantes,

la disposition en panneresses et en boutisses alternées par assises est

beaucoup plus rare.

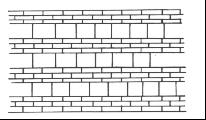

Les

murs ne sont pas toujours entièrement faits de briques mais constitués

d'un appareil mixte de briques et de pierres. On en trouve beaucoup en Picardie,

notamment dans l'ouest et sur la côte de la Manche. Les éléments

constituants sont alors disposés en assises alternées ou en damiers.

Cette technique est ancienne puisqu'on la trouve dès l'époque

romaine : un mode d'utilisation très fréquent faisait alterner

assises de petits moellons et assises de briques. Cet appareil passa dans les

pays gallo-romains pour la construction des arcs dont les claveaux de pierres

alternaient avec ceux de briques. Il serait imprudent de voir dans les appareils

mixtes encore observables et qui ne remontent pas à plus d'un demi-millénaire

une parenté avec ceux de Rome.

Les

murs ne sont pas toujours entièrement faits de briques mais constitués

d'un appareil mixte de briques et de pierres. On en trouve beaucoup en Picardie,

notamment dans l'ouest et sur la côte de la Manche. Les éléments

constituants sont alors disposés en assises alternées ou en damiers.

Cette technique est ancienne puisqu'on la trouve dès l'époque

romaine : un mode d'utilisation très fréquent faisait alterner

assises de petits moellons et assises de briques. Cet appareil passa dans les

pays gallo-romains pour la construction des arcs dont les claveaux de pierres

alternaient avec ceux de briques. Il serait imprudent de voir dans les appareils

mixtes encore observables et qui ne remontent pas à plus d'un demi-millénaire

une parenté avec ceux de Rome.

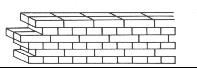

Un appareil mixte fréquent est l'alternance d'une assise

de pierres, de silex, souvent aussi de calcaire blanc, et de trois tas de briques

formant un dessin connu sous le nom de "rouge-barre". Cet appareil

se retrouve dans l'architecture de la Picardie, des Flandres et du sud de l'Angleterre,

mais il a été adopté vers la fin du XVIIIe siècle

et surtout au XIXe siècle pour la construction de bâtiments de

ferme d'une certaine importance.

Source : L'architecture rurale française

- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)

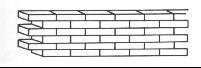

Un

mur de brique bâti d'une manière homogène avec ce matériau

peut présenter des aspects très différents par la disposition

de ses éléments. Si le mur n'a que l'épaisseur d'une brique,

elles sont nécessairement placées en longueur, en panneresse,

chaque assise, ou tas, décalée de la moitié ou d'un tiers

par rapport à l'assise inférieure.

Un

mur de brique bâti d'une manière homogène avec ce matériau

peut présenter des aspects très différents par la disposition

de ses éléments. Si le mur n'a que l'épaisseur d'une brique,

elles sont nécessairement placées en longueur, en panneresse,

chaque assise, ou tas, décalée de la moitié ou d'un tiers

par rapport à l'assise inférieure.

Les

murs ne sont pas toujours entièrement faits de briques mais constitués

d'un appareil mixte de briques et de pierres. On en trouve beaucoup en Picardie,

notamment dans l'ouest et sur la côte de la Manche. Les éléments

constituants sont alors disposés en assises alternées ou en damiers.

Cette technique est ancienne puisqu'on la trouve dès l'époque

romaine : un mode d'utilisation très fréquent faisait alterner

assises de petits moellons et assises de briques. Cet appareil passa dans les

pays gallo-romains pour la construction des arcs dont les claveaux de pierres

alternaient avec ceux de briques. Il serait imprudent de voir dans les appareils

mixtes encore observables et qui ne remontent pas à plus d'un demi-millénaire

une parenté avec ceux de Rome.

Les

murs ne sont pas toujours entièrement faits de briques mais constitués

d'un appareil mixte de briques et de pierres. On en trouve beaucoup en Picardie,

notamment dans l'ouest et sur la côte de la Manche. Les éléments

constituants sont alors disposés en assises alternées ou en damiers.

Cette technique est ancienne puisqu'on la trouve dès l'époque

romaine : un mode d'utilisation très fréquent faisait alterner

assises de petits moellons et assises de briques. Cet appareil passa dans les

pays gallo-romains pour la construction des arcs dont les claveaux de pierres

alternaient avec ceux de briques. Il serait imprudent de voir dans les appareils

mixtes encore observables et qui ne remontent pas à plus d'un demi-millénaire

une parenté avec ceux de Rome.