LE MEUNIER

En

ces époques, les ailes des moulins se tendaient encore de toile. Vers 1840,

elles pouvaient aussi être remplacer par un assemblage de planches coulissantes.

Grâce à cet ingénieux système, le meunier pouvait régler la surface déployée,

en fonction de la force du vent, sans accomplir les acrobaties d'antan, quand

il devait "dévêtir" à la hâte dès qu'une bourrasque menaçait à l'horizon. Il

actionnait une tirette de l'intérieur et tout était immédiatement résolu. En

outre, cette amélioration permettait d'augmenter l'envergure des ailes.

En

ces époques, les ailes des moulins se tendaient encore de toile. Vers 1840,

elles pouvaient aussi être remplacer par un assemblage de planches coulissantes.

Grâce à cet ingénieux système, le meunier pouvait régler la surface déployée,

en fonction de la force du vent, sans accomplir les acrobaties d'antan, quand

il devait "dévêtir" à la hâte dès qu'une bourrasque menaçait à l'horizon. Il

actionnait une tirette de l'intérieur et tout était immédiatement résolu. En

outre, cette amélioration permettait d'augmenter l'envergure des ailes.

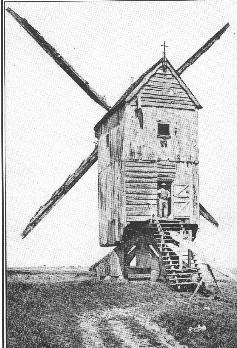

Les charpentiers pouvaient soulever ces constructions d'une quarantaine

de tonne à l'aide de vérins. Il n'était pas rare, d'ailleurs, qu'on décidât

du déplacement d'un moulin à la suite d'une cession ou de la recherche d'un

endroit mieux venté.

L'ossature, la grande partie du mécanisme et le bardage étaient

en bois. Légèrement incliné sous la toiture, énorme, d'un poids approchant les

deux tonnes, l'arbre de couche, solidaires des ailes, transmettait son mouvement

aux engrenages par une large roue dentée, le rouet. Dessous se trouvait la trémie

qui déversait son grain dans l'orifice central des meules au moyen d'un auget

secoueur. L'étage inférieur comportait le régulateur à boules et la goulotte

d'où s'écoulait la mouture à ensacher. C'était également à ce niveau que ce

situaient les tamis en soie naturelle qui composaient la bluterie. On récupérait

la farine panifiable et les issues par des conduits séparés.

Le son et le gruau servaient à l'alimentation des bestiaux. En

ces temps-là, chaque ménagère cuisait la miche de sa maisonnée. Les clients

apportaient leur grain, tandis que ceux qui ne récoltaient rien venaient acheter

leur besoin directement au moulin. La mouture et le blutage d'un sac de blé

coûtaient alors dans les 40 sous. C'était l'âge d'or de la meunerie pour peu

que le meunier sût moudre une fine et belle farine.

La tuberculose causait beaucoup de ravages parmi les meuniers,

du fait de la poussière qu'ils respiraient à longueur de journées. C'était une

profession qui comptait moins d'alertes vieillards que de poitrinaires encore

jeunes. Mais plus que les affections pulmonaires, le meunier craignait l'accident.

Dans un moulin où toute pièce n'obéissait qu'aux humeurs incontrôlables du vent,

où tout rouage se hérissait de dents et d'alluchons comme pour agripper l'imprudent,

où la pierre écrasait et broyait avec avidité ce qu'elle pouvait happer, la

moindre étourderie risquait d'être fatale.

On redoutait également le feu et la foudre. Le moulin pouvait

s'embraser comme une torche sous l'orage. Parfois, on accusait le poêle à bois

qu'on allumait l'hiver, dans la petite chambre installée dans un coin de la

bluterie ; d'autres fois c'étaient les meules qui, ayant moulu tout leur grain,

chauffaient tellement qu'elles enflammaient leurs planches de protection. Et

en quelque minutes, il ne restait plus rien du moulin.

Beaucoup de meuniers révéraient sainte Barbe, la patronne des

gens exposés au feu ; d'autres vénéraient sainte Catherine. Mais le protecteur

en titre de la corporation restait saint Victor.

A la colère céleste et à l'inattention du meunier s'ajoutait

encore la folie des hommes. Les moulins de la plaine eurent à subir de sanglant

assauts durant les guerres. Tantôt observatoires et tantôt avant-postes, ils

étaient les cibles des canonniers de toutes les armées. Les officiers accusaient

les meuniers de signaler leurs mouvements à l'ennemi en bloquant les ailes selon

un code convenu. On en fusilla quelques-uns en représailles, souvent par méprise.

Un meunier se tenait prêt à travailler chaque jour de l'année,

mais c'était le vent qui commandait. Dès que la brise daignait se manifester,

le meunier se mettait en besogne sans se soucier ni du jour ni de l'heure. Que

ce soit un dimanche ou à minuit, rien ne pouvait le décourager. Il ne devait

pas laisser passer le vent sans en tirer profit. Il travaillait alors nuit et

jour, ne s'accordait plus aucun moment de répit, s'échinait comme pour rattraper

le temps gâché.

D'abord il se dépêchait de diriger les ailes en bonne prise,

bien en face du souffle. Un homme seul parvenait à orienter un moulin parfaitement

équilibré et graissé. Certains s'aidaient d'un cabestan ou d'un cheval. La moindre

erreur de position pouvait provoquer d'importants dégâts dans le mécanisme,

parfois même le chavirement du moulin.

Par bon vent, le meunier ne ménageait pas sa peine. Il couchait

alors dans le moulin. On s'y reposait mais on n'y dormait guère ; la besogne

ne permettait pas de fermer l'œil car il importait de veiller aux caprices du

vent, de contrôler la marche du travail, de hisser les sacs de grain, de les

vider dans la trémie, de recevoir la mouture, de l'ensacher, d'en inspecter

la finesse…

Un meunier aimait se comparer à un capitaine de bateau. Son moulin

ressemblait à un navire perdu dans un océan de blé ; il se considérait comme

le seul maître à bord, à l'image d'un capitaine. Un patron de moulin était quelqu'un

dans le pays. On le respectait et l'on écoutait ses conseils. Il dominait la

plaine ; il voyait les choses arriver de loin ; il remarquait mille détails

que les laboureurs, à ras de terre, ne pouvaient distinguer. Et surtout, il

savait lire dans les nuages, il interrogeait le soleil, la lune, le vol des

oiseaux, les saints, les proverbes. Il prévoyait la pluie et les tornades.

Source : LA BELLE OUVRAGE - G. BOUTET

- ISBN 2.86553.096.5

En

ces époques, les ailes des moulins se tendaient encore de toile. Vers 1840,

elles pouvaient aussi être remplacer par un assemblage de planches coulissantes.

Grâce à cet ingénieux système, le meunier pouvait régler la surface déployée,

en fonction de la force du vent, sans accomplir les acrobaties d'antan, quand

il devait "dévêtir" à la hâte dès qu'une bourrasque menaçait à l'horizon. Il

actionnait une tirette de l'intérieur et tout était immédiatement résolu. En

outre, cette amélioration permettait d'augmenter l'envergure des ailes.

En

ces époques, les ailes des moulins se tendaient encore de toile. Vers 1840,

elles pouvaient aussi être remplacer par un assemblage de planches coulissantes.

Grâce à cet ingénieux système, le meunier pouvait régler la surface déployée,

en fonction de la force du vent, sans accomplir les acrobaties d'antan, quand

il devait "dévêtir" à la hâte dès qu'une bourrasque menaçait à l'horizon. Il

actionnait une tirette de l'intérieur et tout était immédiatement résolu. En

outre, cette amélioration permettait d'augmenter l'envergure des ailes.