Il a été découvert à Steenwerck des

objets très anciens, telle une monnaie romaine du IIème siècle.

Il est cependant probable que la fondation du village, comme beaucoup d'autres

en Flandre, date de la colonisation franque faisant suite aux invasions germaniques

des IVème et Vème siècles. Le territoire communal est situé

à l'écart des antiques voies terrestres. Il n'y eut sans doute

longtemps ici qu'un îlot de peuplement parmi les bois et marais qui recouvraient

la Plaine de la Lys.

Le Comte de Flandre, Robert de Jérusalem (1093-1111), concéda

des privilèges aux "hommes de Steinwerc et de de Berkin (Vieux-Berquin)".

Ceux-ci furent confirmés par un de ses successeurs, Thierry d'Alsace,

dans une charte de 1160.

Au début du XIIème siècle, des Templiers se seraient implantés

sur le site ; leurs monastères, appelés commanderie, furent souvent

le point de départ de l'essartage des terres. En 1182, les terres de

la paroisse sont allouées à l'abbaye Saint Jean-Baptiste de Chocques

en Artois par l'évêque de Thérouanne. Le cartulaire dressé

à cette occasion fait figurer pour la première fois l'emplacement

du village.

La Commune fut également appelé par le passé "STAINWERCK"

et "ESTAINWERC", une origine est couramment donnée à

ces noms. En Flamand, "steen" signifie pierre et "werk",

travail. C'est par un ouvrage de pierre qui y fut fait qu'on appela le village

: était-ce un pont jeté sur la Becque, la fortification d'une

ferme francque, un sanctuaire religieux ? Il n'a pas été découvert

de vestige qui puisse en certifier.

Sous l'ancien régime, ce territoire était rattaché à

la Châtellenie de Bailleul qui avait ses propres lois et coutumes. Elle

pouvait percevoir des droits de commerce ou de passage et lever des impôts

exceptionnels. Elle possédait un parlement, l'échevinage, auquel

des représentants de Steenwerck allaient siéger.

A l'échelon supérieur, c'était un fief des Comtes de Flandre,

eux-mêmes vassaux du roi de France. Au début du XVIème siècle,

Charles Quint, Comte de Flandre par la naissance, Prince des Pays-Bas, Roi d'Espagne

et Saint-Empereur Germanique, libère le pays de la tutelle française.

Le joug espagnol s'y abat sous le règne de Philippe II, son fils. A cette

époque, les idées de Luther s'étaient propagées.

Cette église réformée, qui comptait de nombreux fidèles

dans la région, fut réprimée dans le sang par les troupes

du duc d'Albe. Les protestant émigrèrent en masse, emportant leurs

richesses vers l'Angleterre ou la Hollande. En 1566 éclate la révolte

des "gueux" qui saccagèrent plusieurs églises des environs

dont celle de Steenwerck.

En 1650, la langue flamande est la plus usitée à Steenwerck.

En 1676, à la paix de Nimègue, Steenwerck est de nouveau français

; c'est alors l'apogée du règne de Louis XIV.

Avant la révolution, la commune avait une école dominicale, sous

la direction du curée, occupée à l'enseignement des indigents

de tout âges et des deux sexes.

Comme partout ailleurs, les bouleversements de 1789 firent éclore un

Comité révolutionnaire à Steenwerck. Celui-ci, chargé

de l'application des mesures ordonnées par le pouvoir central, était

impopulaire auprès de la population catholique du fait de ses décisions

antireligieuses. Ainsi, le curé de l'époque ("le citoyen

Auguste CHARLES"), ayant refusé de prêter serment à

la République, fut incarcéré à Douai, déporté,

et finalement remplacé par un homologue assermenté.

Durant cette période, le comité de surveillance décida

d'une visite dans les écoles pour voir si les instituteurs "ne laissent

pas glisser des livres fanatiques dans les mains de leurs élèves".

La municipalité décida également de perquisitionner chez

les fermiers pour connaître la quantité de beurre qu'ils fabriquaient

chaque semaine. Car la famine menaçait villes et villages, les fermiers

ayant perdu toute confiance en la monnaie d'Etat.

En 1756, plusieurs maisons de la Place ont été incendiées

par l'imprudence d'un boulanger de ce lieu.

La commune a été très marquée par les deux premiers

conflits mondiaux. Lors de la contre-offensive allemande d'avril 1918, la région

comprise entre Armentières et Merville fut constamment placée

sous les bombardements, et Steenwerck fut en partie détruite.

Après avoir vu déferler les troupes allemandes en Août 1914 et assisté à l'arrivée des troupes anglaises lors de la contre-offensive de septembre, Steenwerck, situé à quelques kilomètres du front, vécut trois années parmi les régiments alliés de toutes nationalités, installés à l'arrière. Ce fut notamment un campement d'un millier d'hindous à la Croix du bac ; des dépôts de vivres et de munitions. La maison de retraite fût transformée en infirmerie et l'état-major vécut dans les grandes demeures.

Pendant cette période, quelques obus firent peu de dégâts, mais en avril 1918, lors de la grande offensive allemande, les habitants durent évacuer le village qui fut bombardé et miné. Voici ce que nous apprend un communiqué français du 12 avril 1918 sur cette époque : "La traversée de la Lys entre Estaires et Bac-Saint-Maur a été complétée par suite de l'évacuation d'Armentières. La lys était malaisé à défendre, il faut le reconnaître. Bien que voie navigable importante, elle est fort étroite, une quinzaine de mètres, souvent moins. Approfondie, dotée d'écluses, bordée d'un chemin de hallage, elle n'est en somme qu'un canal coulant à pleins bords dans des campagnes plates. Une fois ce fossé franchi, aucun obstacle, pas un village même, où puisse s'accrocher la défense. Une vaste plaine sillonnée de chemins en réseau très dense, bordée de maisonnettes basses, peintes de couleurs vives. Tout ce territoire, à population nombreuse, dépend de la commune de Steenwerck dont le chef-lieu ne compte qu'un millier d'habitants sur les 3700 de la commune. Le bourg est dépassé par l'ennemi. Il doit être une ruine maintenant, et c'est une perte douloureuse pour l'horticulture française. Steenwerck possédait un établissement peut-être unique au monde, où l'on produisait surtout les plants de fougère obtenus par des procédés d'ensemencement. Deux hectares de serres vitrées protégeaient ces cultures et celles de nombreuses variétés de plantes d'appartement. Et de grandes cultures de plein air s'étendaient dans la plaine. Le nom de Steenwerck, peu connu en France, était célèbre parmi les amateurs de plantes vertes et de fleurs rares de l'Europe. L'établissement alimentait l'Europe et jusqu'à la Tunisie et à l'Algérie pour les végétaux destinés à vivre en plein air. Qu'est devenu ce joyau de l'horticulture française ? Steenwerck est sur le chemin de fer de Lille à Calais, près de la frontière belge. Une route venue d'Ypres est accotée par un chemin de fer vicinal qui parcourt à sa base le massif des petites collines dites monts de Flandre, partagé entre la France et la Belgique. Au sud, après avoir dépassé Steenwerck, les Allemands ont devant eux les coteaux couverts de houblonnières, les " monts " au pied desquels est Bailleul, ville de 1300 âmes, peuplée de tisseurs et de dentellières. Ces monts dépassent à peine de 60 mètres le niveau de la plaine, qui est à 18 mètres environ. Le plus près de Steenwerck, le mont de Lille, a 48 mètres ; le Ravelsberg, qui le domine, en a 77. Au nord de Bailleul, les altitudes grandissent peu à peu. Le mont Noir a 131 mètres, le mont des Cats, couronné par un couvent de trappiste, 158. Nos alliés couvrent Béthune par une superbe et heureuse résistance."

Les routes importantes semblaient soigneusement éviter le territoire

de Steenwerck. Au moyen âge, il n'existait pas à Steenwerck de

routes proprement dites. Il n'y avait que des "pierres de pas" qui

permettaient de sauter d'une pierre à l'autre sans tomber dans la boue.

Aux états généraux de Flandre, tenus en l'église

St Amand de Bailleul en mars et avril 1789, les délégués

de Steenwerck apportèrent leurs doléances : "Les habitants

de Steenwerck ont déjà payé des frais énormes pour

leur part dans les impositions pour la construction des chaussées de

Dunkerque à Lille et du Pont-Neuf (Pont de Nieppe) à Armentières.

Cette énorme dépense ne nous a, jusqu'à présent,

servi à rien du tout, étant éloignés d'une lieue

environ de la grande route ; que s'il plaisait à la Majesté de

nous faire jouir d'une grande aisance et commodité, ce serait de nous

accorder un pavé de communication qui se ferait aux frais de l'état

depuis l'enceinte du village jusqu'à la grande chaussée, soit

à l'endroit nommé le Seau, soit à l'endroit nommé

de Nouveau Monde. Par ce moyen, nous serions à même d'étendre

notre commerce en blé, en toiles et en bois avec les villes de Bailleul

et d'Armentières.". Satisfaction ne leur sera accordée que

beaucoup plus tard.

Une amélioration intervient dans la commune même à partir

de 1847. C'est la régularisation de la largeur de ses chemins et la stabilisation

de leurs chaussées avec du gravier provenant de St-Omer.

La circulation terrestre était donc particulièrement difficile,

les routes n'étaient que de mauvais chemins de terre qui constituaient

des marécages l'hiver et des nids à poussière l'été.

C'est pourquoi les Steenwerckois utilisèrent la becque comme moyen de

transport. Ce n'était pas le petit ruisseau s'enflant démesurément

en cas de pluie que l'on connaît aujourd'hui, elle était alors

canalisée et garnie d'écluses qui réglaient le débit

de l'eau.

Ce fût après l'hiver 1635, durant lequel Bailleul avait été

complètement isolé et n'avait pu être ravitaillé

que par la navigation sur la Grande Becque, que Philippe IV, roi d'Espagne et

comte de Flandre, autorisa la levée de 4000 florins afin de régulariser

son cours. La rivière fut alors garnie d'écluses : il y en avait

une à "la bourse", entre Bailleul et St Jans-Cappel, et deux

autres entre Steenwerck et la Lys.

Des fonctionnaires étaient constamment chargés de surveiller l'étiage

du cours d'eau et de lui assurer un débit suffisant pour permettre la

circulation de petits bateaux à fond plat. En 1699, après la conquête

française, la becque étant devenue insuffisante pour assurer le

transport des marchandises, il fût même très sérieusement

envisagé de substituer à son cours sinueux un canal à plus

fort gabarit reliant Bailleul à la Lys.

Le droit de transport de marchandises et de voyageurs sur la becque était

mis en adjudication tous les six ou neuf ans. Le bateau qui faisait la navette

deux fois par semaine jusqu'à la Lys puis Armentières avec à

son bord marchandises et voyageurs s'appelait le "Marschep" ou "Marschipp"

(soit -Markt schip- en néerlandais = bateau du marché).

L'embarquement se faisait sur la place de l'église, occupée par

le cimetière que coupaient des passages publiques. Cette pratique était

encore courante en 1870.

Vers 1928 une autre idée fît son apparition : celle d'un canal

de 85 km de long, 100 m de large et 13 m de profondeur entre Dunkerque et Lille.

Le projet de M. Antoine DUFFIEUX, ingénieur à Versailles, consistait

en un gigantesque canal maritime qui aurait permit aux navires de haute mer

d'aller se faire décharger à Lille ; supprimant ainsi le transbordement

des marchandises sur trains ou péniches. Il devait passer à proximité

immédiate de Steenwerck, on y escomptait le passage annuel de 4000 navires.

Ce devait être en plus un ouvrage défensif : tous les déblais

auraient, en effet, constitué sur la rive sud un impressionnant retranchement

garni de blockhaus, de canons, de mitrailleuses, etc… tandis que l'autre

rive servait de champ de tir. Malgré l'approbation du projet par de hautes

instances, il resta sans suite.

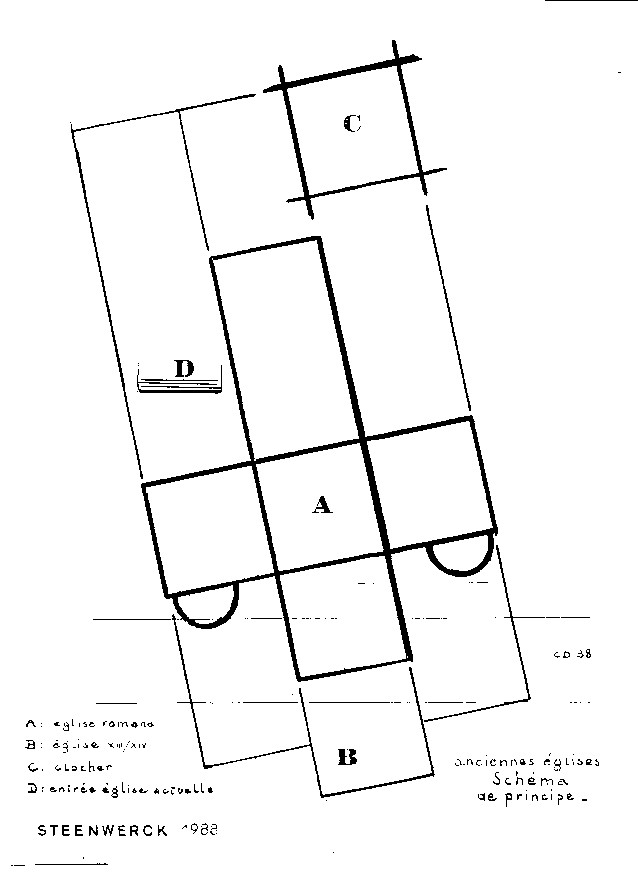

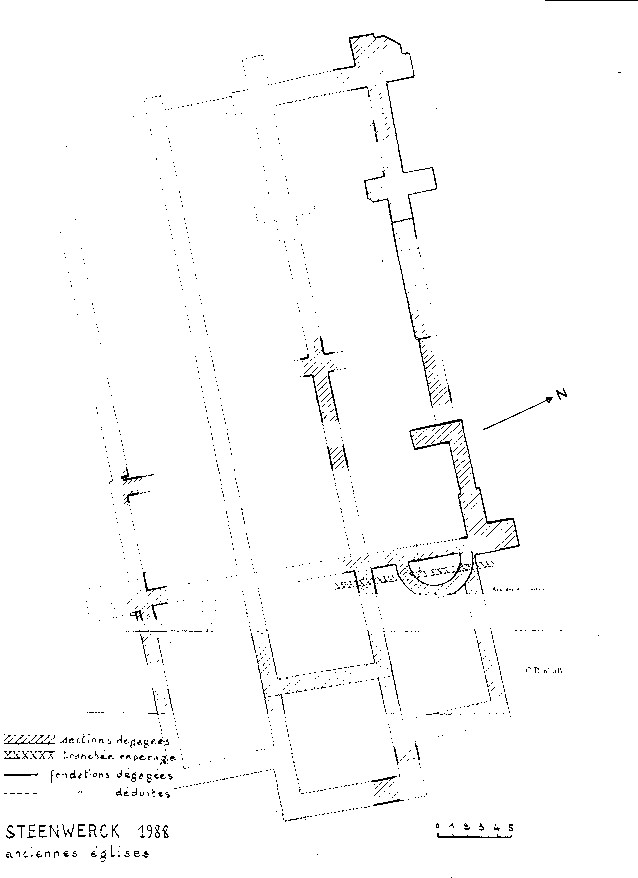

Ces sondages, réalisé autour de l'église actuelle, permirent

de mettre au jour certaines fondations des églises précédentes

: d'abord celles de l'église détruite en 1918 et qui datait de

1900, puis celles de l'édifice démoli en 1898, pour terminer par

celles d'un édifice inconnu.

Les substructures du bâtiment inconnu se révélèrent

être celles d'une église de plan roman (église en forme

de croix latine, chœur à chevet plat, avec absidioles sur le transept)

faites en petits grès des monts de Flandre sans mortier.

Les fondations de l'église du 13ème siècle, démolie

en 1898, sont aussi en grès des monts de Flandre et en grès Landéniens,

mais avec mortier. Cette église se superposait à l'église

romane, la largeur étant celle du transept.

La sacristie de l'église de 1900 (les matériaux des fondations

étaient au moins en partie, une récupération de ceux de

l'église précédente) occupait l'emplacement du côté

gauche du transept de l'église romane. Des squelettes, dont deux devaient

être antérieurs à la première église, ont

été retrouvés près de ces murs. Les autres, d'époques

différentes, se trouvaient dans l'absidiole gauche, le transept, ou le

bas-côté gauche. Des morceaux de carrelages historiés du

14ème siècle étaient aussi dis-persés dans les terres

d'inhumation. Des tessons de poteries, dont quelques uns d'époque romaine,

et cinq pièces de monnaie (3 pièces médiévales avec

les ossements et 2 pièces romaines, dont une de Faustine II -2ème

siècle-) étaient dispersées dans les terres près

des fondations. De nombreux morceaux de tuiles romaine (mais cette fabrication

a continué après la période romaine) étaient incorporés

aux fondations de la première église.

Si l'on fait l'hypothèse qu'un édifice romain a existé

à cet endroit, l'emplacement des églises serait alors un lieu

de culte très ancien près de la Beke. Ce lieu aurait été

légèrement surélevé, car il est certain qu'au vu

des fondations, le niveau du sol a été abaissé pour la

chaussée.