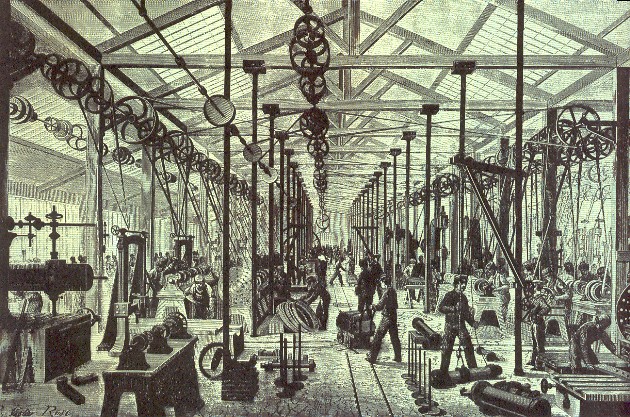

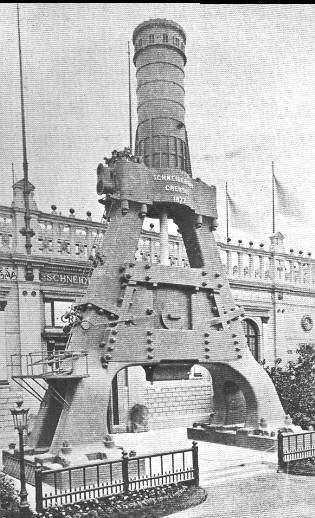

Les innovations techniques, économiques, humaines de la grande industrie

ont envahi, pas à pas, le paysage de la production et des échanges

depuis les années 1840. Les contemporains ont enregistré la profonde

et irréversible mutation, le contraste majeur entre les champs et l'usine.

A leurs yeux se sont confondus en un tout, que les théoriciens socialistes

ont nommé capitalisme, l'usine et la banque, le chemin de fer et la compagnie

d'assurances, la Bourse des valeurs et le "grand magasin".

Le progrès n'est pas alors conçu autrement par les industriels, les économistes, les grands publicistes, que comme celui de la machine. Les inventions techniques n'ont pas cessé de fuser des années 1850 à la première guerre mondiale :

- la replète cornue Bessemer de 1855 qui va faire l'acier bon marché ;

- la modeste dynamo de l'ouvrier belge Gramme présentée en 1871 ;

- le moteur à essence de Lenoir et Otto présenté en 1889 ;

- le bandage pneumatique du vétérinaire de Belfast, Dunlop, en 1888 ;

- le téléphone de Bell en 1876 ;

- le phonographe, en 1877, et l'ampoule, en 1879, de Edison ;

- etc.

Pour que la machine règne dans l'industrie, il ne suffit pas qu'elle

concoure à la production, il faut qu'elle en soit  devenue

le facteur essentiel, qu'elle détermine la quantité, la qualité

et le prix de revient des produits. L'extension du machinisme a donc entraîné

assez rapidement une double réaction de fascination et de crainte. Ainsi,

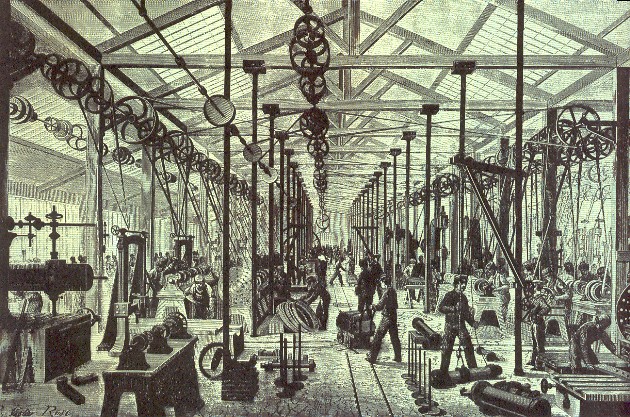

voici Louis Reybaud, admirant un marteau-pilon de la firme Schneider, en 1855

: "C'est un énorme marteau que la force de la vapeur, servie

par le mécanisme le plus simple, élève à une hauteur

réglée, et qui retombe ensuite de tout son poids, soit dans le

vide, soit dans une atmosphère combinée. On peut frapper ainsi,

à l'aide du même instrument, ou un bloc de fer ou une médaille.

On conçoit de quelle utilité il a dû être pour la

construction de ces machines de guerre qui menacent d'une révolution

prochaine l'art de l'attaque et de la défense des côtes."

devenue

le facteur essentiel, qu'elle détermine la quantité, la qualité

et le prix de revient des produits. L'extension du machinisme a donc entraîné

assez rapidement une double réaction de fascination et de crainte. Ainsi,

voici Louis Reybaud, admirant un marteau-pilon de la firme Schneider, en 1855

: "C'est un énorme marteau que la force de la vapeur, servie

par le mécanisme le plus simple, élève à une hauteur

réglée, et qui retombe ensuite de tout son poids, soit dans le

vide, soit dans une atmosphère combinée. On peut frapper ainsi,

à l'aide du même instrument, ou un bloc de fer ou une médaille.

On conçoit de quelle utilité il a dû être pour la

construction de ces machines de guerre qui menacent d'une révolution

prochaine l'art de l'attaque et de la défense des côtes."

Mais l'observateur s'inquiète aussi d'un problème que les constructeurs semblent négliger. Ils pensent puissance, vitesse, profit. Lui songe à la sécurité du travail en usine : "Ces terribles machines à vapeur, bon gré mal gré, il faut compter avec elles. Quand on les oublie, un bruit sinistre rappelle inopinément leur puissance : il s'agit de victimes écrasées ou brûlées à petit feu, de membres brisés, de crânes ouverts. Qui ne tressaillirait ? Qui ne se tiendrait sur ses gardes... Une bielle, un frein, un essieu, voilà des mots qui par eux-mêmes sont bien peu engageants et n'alimentent guère l'intérêt ; mais quand on se prend à réfléchir que la vie dépend d'un frein qui se brise, d'un essieu qui se fourvoie, d'une chaudière qui éclate, à l'instant ces mots prennent une autre valeur que celle du vocabulaire."

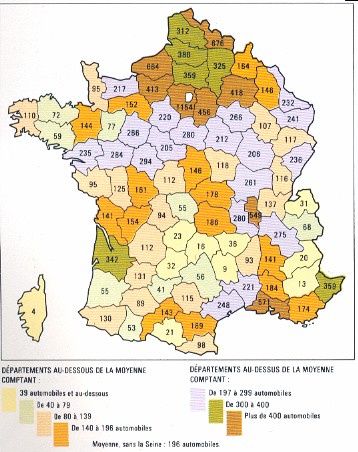

Le début des chemins de fer, dans les années1840, avait été

marqué par ce que les chroniqueurs du temps appelèrent la "folie"

ferroviaire. A dater des années 1890, la manie de l'automobile gagna

les couches aisées, et les fabricants pullulèrent jusqu'à

rendre vraies les réalités de la concurrence entre entrepreneurs.

En 1900 circulaient en France 3 000 automobiles particulières ; en 1905,

22 000 ; en 1914, 108 000. Très vite certains observateurs firent le

pari sur l'industrie automobile en tant que secteur d'entraînement du

développement industriel.

|

|

(source : HISTOIRE DE LA FRANCE - LAROUSSE - GEORGES DUBY)