Ce pays nu, en forme d'éventail, s'élargit de Watten jusqu'à la côte entre Calais et Hondschoote. Face à la mer, sans défense, cette plaine subit maintes fois l'assaut des vagues. A partir de l'an 400, la mer l'a progressivement noyée à l'exception de quelques hauteurs sableuses.

Les textes du VIIIe siècle révèlent l'existence de nombreux marais. Ces même marais arrêtèrent Jules César au premier siècle de notre ère lorsqu'il voulut conquérir la région. Ce n'est que vers les XIe et XIIe siècles que l'homme acheva de colmater les chenaux créés par la transgression maritime du Haut Moyen Age et les brèches laissées par le recul de la mer, par un assèchement artificiel d'immenses étendues de terre qui purent alors être cultivées.

Pour accomplir cette tâche, deux pouvoirs s'associèrent : le Comte de Flandre, maître des étendues incultes, et celui des grandes abbayes. Dans une charte de 1169, Philippe d'Alsace relate les énormes travaux qu'il a effectués dans les marais de l'Aa : "J'ai fait à mes frais, assécher cette mer boueuse au prix de bien des fatigues, et l'arrachant presque par violence à l'eau, je l'ai transformée en terre féconde". Grâce à ses efforts, l'homme triomphe des eaux, les villages se multiplient. Les derniers villages se montrent au XIIe et XIIIe siècle.

L'association des Wateringues, unique en France, qui s'occupe encore aujourd'hui de l'entretien des digues, des écluses et de l'écoulement des eaux, est signalée dès 1244.

La population étant disséminée, les fermes isolées, on construit de préférence sur des mottes.

Le pays du bois est une région argileuse qui forme un bas plateau drainé par de nombreux ruisseaux (les becques) et dominé par les Monts de Flandre : le Mont Cassel (176m), le Mont des Cats (164m), le Mont de Boeschèpe (129m), le Mont Kokereel (110m), le Mont Noir (127m), etc…

Beaucoup de fermes sont isolées et entourée de pâtures. Il existait aussi quelques bois qui ont presque tous disparu.

Dans cette zone, l'élevage reste important et les cultures y sont variées : blé, betteraves, pommes de terre, céréales diverses, lin, colza, etc… De Steenvoorde aux Monts de Flandre, se cultive également le houblon.

La campagne est structurée par un réseau de villages, gros bourgs établis le long des routes, dont certaines sont d'anciennes voies romaines.

La plaine de la Lys reçoit de nombreuses becques, descendues de l'Houtland. Creusées, elles servent à l'écoulement des eaux. Les routes suivent ce réseau de drainage qui joue un rôle important.

Les fermes y sont nombreuses et souvent isolées, elles s'échelonnent le long des routes. La production agricole y est également diversifiée.

La plaine de la Lys possède encore un massif forestier : la forêt de Nieppe. Son nom vient du mot den ypern qui signifie l'orme.

Situé entre la métropole Lilloise et le bassin houiller, le Pévèle est formé d'argile yprésienne, en position synclinale. Le mont de Mons en Pévèle, où le sort de la Flandre se joua lors d'une bataille célèbre, en 1304, y culmine à 110 mètres.

Les fermes s'y regroupent dans des villages, mais çà et là, aux carrefours, se forment des hameaux de quelques bâtiments agricoles fermés sur une cour. Saules et peupliers bordent les cultures et viennent agrémenter la physionomie de cette région.

Parallèles à la Lys, s'étendent les plateaux du Weppe et du Ferrain. Ils dominent les plaines de la Lys, de la Deûle et de la Marque.

Regroupés, les villages du pays de Weppe se dispersent à partir de Lille et se transforment en gros bourgs industriels.

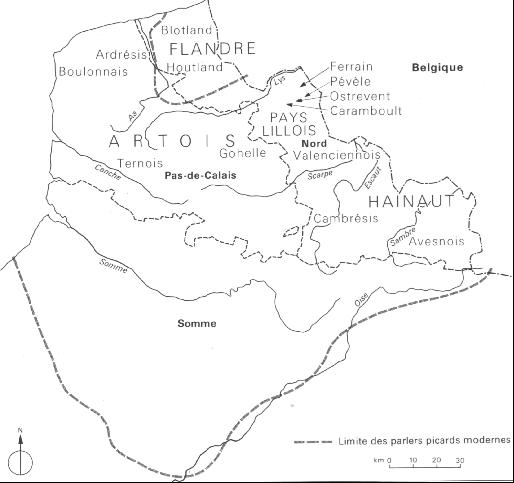

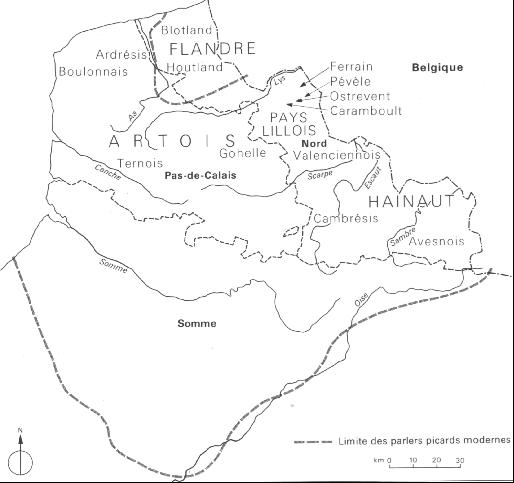

Historiquement, le nom de Flandre a eu des acceptions relativement diversifiées,

même en ne parlant que de la partie appelée ainsi en territoire

français. La Flandre présentée ici est une petite région

naturelle où la langue maternelle des habitants est la langue flamande.

Elle correspond aujourd'hui à la partie du département du Nord

limitée au sud par la Lys et à la région de Saint-Omer

dans le Pas-de-Calais.

C'est le dernier témoin d'une plus grande extension vers le sud-ouest

d'un peuplement d'origine germanique qui s'étend vers le nord-est jusqu'en

Allemagne. Caractérisée par un très faible relief, vingt

à trente mètres, qui ne dépasse cent mètres que

sur les marges méridionales, à Cassel (175 mètres) et au

mont des Cats (158 mètres), la Flandre intérieure est une plaine

boisée, Houtland, dans son ensemble. Une autre partie atteint tout juste

le niveau des hautes eaux de la mer du Nord sur sa marge septentrionale, Noordland

; c'est la Flandre maritime ou Flandre nue (Blootland), zone de polders, prairies

qui doivent être drainées par une multitude de canaux.

Dans ce pays plat la moindre butte rend plus sensible l'horizontalité

et la faible altitude. L'eau affleure partout et la tendance à la dispersion

de l'habitat y a trouvé une grande facilité : là où

les buttes faisaient défaut, il était facile d'en créer

pour y installer les habitations en creusant un fossé dont les déblais

formaient une plate-forme légèrement surélevée,

mais à l'abri des eaux.

Dans la Flandre intérieure, les exploitations isolées sont moins

nombreuses et les villages plus importants. Ici les fermes s'alignent au long

des rues, présentant un mur qui ne s'ouvre que par un porche fermé

d'une lourde porte charretière.

Bien individualisée par son faible relief et ses sols d'argile ou de

limon sablonneux, la Flandre est d'abord un pays tourné vers des activités

agro-pastorales : des pluies régulières et des températures

relativement douces, favorables aux prairies, ont permis le développement

d'un élevage de qualité. Dans la zone des dunes, une agriculture

assez extensive de pommes de terre et de seigle permet une alternance avec les

cultures maraîchères qui exigent beaucoup de soin.

Dans les polders, tout dépend du bon état des canaux entretenus

par le régime des Wateringues qui s'exprime dans le paysage par ses pompes

à vent destinées à élever et à évacuer

le trop-plein.

Les précipitations de cette région sont telles que l'humidité

constante du sol favorise la poussée des herbes adventices et qu'il faut

drainer régulièrement si l'on veut obtenir des récoltes

d'un niveau satisfaisant.

Appelée aussi la Flandre wallonne, ou française, cette région

qui se place entre la Flandre au nord et le Hainaut au sud ne justifie ces noms

que pour avoir dépendu, comme d'autres, de la mouvance du comté

de Flandres.

Culturellement et linguistiquement, le pays lillois est du ressort de la Picardie,

mais il a subi l'influence de la Flandre dont il a adopté quelques traits

originaux, notamment dans l'architecture.

Cette région , délimitée au nord par la Lys, au sud par

la Scarpe, s'étire entre la frontière belge et la limite avec

le Pas-de-Calais. Trois pays historiques la composent : du nord au sud, le Ferrain,

le Mélantois et la Pévèle. Mais leur distinction est surtout

d'ordre géographique.

Individualisés par la nature des assises géologiques, chacun présente

un aspect différent pour qui sait observer. Au Ferrain, pays d'argile

au vallonnement assez doux, s'oppose le Mélantois, au sud de Lille, avec

son sous-sol crayeux exploité par des carrières. La Pévèle,

en partie argileuse et en partie sableuse, donne des terres de culture et des

bois, parfois marécageux.

L'ensemble de ces petits pays, avec de larges marges, correspond à la

région du Nord, qui très tôt dans l'histoire apparaît

comme une zone de circulation et de relation. Des centres urbains, comme Thérouanne

en Artois, Cassel en Flandre, Bavoy en Hainaut, formaient les points forts d'un

réseau de voies romaines qui les traversaient, allant de la Gaule vers

les îles Britanniques et les pays flamands.

Ces derniers fournissaient dès le Moyen Age de nombreux négociants

qui se rendaient aux foires de Champagne, lieux de rencontre entre le Nord et

le Midi.

Le Nord avait aussi le privilège de disposer de rivières naturellement

navigables. Des canaux aménagés entre elles permirent des transports

de matériaux pondéreux sur une grande partie du département

du Nord, aussi bien vers la mer, la Belgique et la Hollande que vers Paris,

chacune de ces voies engendrant des industries agro-alimentaires comme celle

de la betterave sucrière et des industries textiles comme la laine, le

lin, le coton, notamment autour de Lille.

Comme partout dans le Nord, les activités liées au textile sont

généralement en étroite relation avec les activités

agro-pastorales et cette symbiose a sa traduction dans l'architecture rurale

depuis les maisons-ateliers installés à la campagne jusqu'aux

maisons d'anciens paysans travaillant dans des fabriques.

Car quel que soit le métier principal, il en faut un second pour survivre

: nombreux sont les ruraux plus ou moins paysans, plus ou moins tisserands,

plus ou moins artisans ou ouvriers agricoles. Le tissage n'était considéré

que comme un gagne-pain mal rémunéré et peu attractif.

Il est frappant de voir que des villages exploitant des carrières de

pierre n'avaient pratiquement pas de tisserands.

Ce n'est que dans la seconde moitié de ce siècle que la différenciation

en quartiers spécialisés par le rang social a commencé

à marquer les centres urbains par l'édification de maisons de

maître.

Le Valenciennois et le Cambrésis

La région de Cambrai n'est pas très différente du pays lillois avec lequel elle a de nombreux points communs, tant par les formes de son relief que par les activités de ses habitants. Cependant, celles de ces activités qui ont pour base l'industrie y sont moins concentrées qu'au nord.

Certes, dans la vallée de l'Escaut, depuis la frontière belge jusqu'à Douchy-les-Mines en passant par Valenciennes, et même au-delà vers l'ouest jusqu'à Douai, ce n'est qu'une zone industrielle. En revanche, vers le sud, et bien au-delà de la ville de Cambrai renommée pour sa toile de lin appelée batiste, le plateau qui s'étend jusque dans l'Aisne porte des fermes toujours à l'affût de méthodes modernes.

Les progrès techniques ont commencé dès le début de la révolution industrielle, avec l'introduction de la betterave sucrière, alternant avec une céréale. Cultures fourragères et élevage bovin augmentèrent la production des fermes, et les rendements montèrent en flèche.

L'ancien assolement triennal avec sa jachère annuelle, symbole d'un certain collectivisme villageois, avait vécu : l'exode rural, la concentration de la propriété foncière aboutirent à la création de grandes entreprises agro-pastorales.

Mais les habitants des gros villages du plateau ne participaient pas tous à cette richesse et nombreux parmi eux étaient les petits exploitants ou les ouvriers agricoles qui vivaient difficilement : comme dans le pays lillois, une seconde activité s'imposait et la plus fréquente, ici encore, était le tissage à domicile, qui semble avoir eu une grande diffusion et une durée prolongée.

Ce succès est mis en valeur par l'aspect même des rues de ces villages dont les maisons ont été construites spécialement pour les activités de tisserands. Leur façade, avec une large fenêtre en sous-sol, en est le signe qui tend aujourd'hui à s'effacer, tout comme la partie arrière, qui était consacrée à la petite exploitation agro-pastorale.L'Avesnois

Ce pays, appelé aussi Thiérache du nord, tient son nom de la petite ville d'Avesnes située au centre d'une région, différent sur de nombreux points, mais d'abord par la nature géologique de son sol et de son sous-sol, du reste des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

D'un coup, tout au long d'une ligne qui va de Bavay à Landrecies en englobant la forêt de Mormal, c'est la rupture avec le plat pays du Nord, ses terrils, ses immenses plaines labourées. Ici commence une région naturelle qui continue à l'est après la frontière belge et qui se prolonge aussi vers le sud avec la Thiérache située dans le département de l'Aisne.

Grâce à un relief accidenté, bois et prairies profitent de l'humidité apportée par les vents du sud-ouest dominants pendant les deux tiers de l'année. C'est un pays d'élevage bovin et de production laitière, transformée en beurre et fromage.

On peut reconnaître à l'intérieur de l'Avesnois, en allant d'ouest en est, des transitions dues aux formations géologiques : des dépôts sédimentaires sur le socle primaire correspondent à la zone forestière, au centre, d'importantes couches de limon constituent une zone intermédiaire, près de la frontière belge, les terrains primaires se rattachent à ceux des Ardennes, avec des affleurements argileux, imperméables, donnant des marais, fagnes ou terrains fangeux.

Des pointements rocheux, grès calcaires, schistes, donnent des pentes raides, des vallées étroites, d'où un paysage varié et pittoresque qui a été parfois appelé "petite Suisse du Nord".

C'est de cette région qu'est tirée une grande partie de la pierre qui est le matériau essentiel de la construction dans l'Avesnois depuis plusieurs siècles.

La couverture en ardoise, qui vient des Ardennes, a pris la suite du chaume et a donné des formes nouvelles aux toitures et aux pigeonniers.

Le Boulonnais constitue une petite région originale par son relief,

son activité économique et même son identité. Représentative

de ce que les géographes appellent une boutonnière, elle réalise

une dépression plus large en son centre qu'en ses extrémités.

En fait, l'entité boulonnaise se caractérise précisément

par la symbiose entre deux sous-ensembles distincts et complémentaires,

le "mont" et la "fosse".

C'est bien, d'une part, dans le prolongement du haut plateau d'Artois que se

placent les parties élevées qui bordent la boutonnière

: il s'agit du haut Boulonnais et de sa craie crétacée, dont les

hauteurs ingrates s'élèvent aux environs de deux cents mètres.

Cette région battue par les vents ne possède qu'une terre médiocre,

car l'érosion a décapé les limons superficiels, si propices

en Picardie aux cultures industrielles lorsqu'ils se combinent avec la craie.

Sur ces hauts plateaux, sans arbres, sans haies et sans verdure, les terres

lourdes nécessitaient, avant la mécanisation, des attelages de

cinq chevaux, mais les maigres pâtures ne permettent pas traditionnellement

avant l'apparition des prairies artificielles le développement d'un élevage

extérieur aux besoins des attelages.

En dépit de la faible qualité des terres, insuffisamment enrichies

par le fumier provenant d'un élevage trop rare, le haut Boulonnais demeure

au XIXe siècle tourné vers la culture, et s'oppose complémentairement

à la "fosse".

Ainsi surnommé, le bas Boulonnais constitue le creux de cette boutonnière.

Verte, humide et tournée vers la mer, la dépression boulonnaise

se compose de sable et d'argile. De multiples sources et petits cours d'eau

y abondent, et c'est à eux que la "fosse" doit son paysage

verdoyant, où alternent forêts, bosquets et herbages. Ces conditions

naturelles expliquent que l'élevage du bétail se soit, dès

le Moyen Age, développé dans les petites fermes du bas pays.

Très tôt s'est établie une complémentarité

entre ce bas pays, spécialisé dans l'élevage, et le plateau

de culture, qui fournit la nourriture pour les animaux en avoine, en seigle

et même en blé.

Grâce à cette étroite solidarité, les éleveurs

du bas Boulonnais ont su imposer l'image de marque de leurs poulains. En effet,

c'est non seulement dans le nord de la France, mais dans toute l'Europe et aux

U.S.A. que dans le courant du XIXe siècle se répand l'utilisation

d'une nouvelle race de chevaux particulièrement robustes, les "boulonnais".

Particulièrement apte au travail sur des sols lourds, le boulonnais est

élevé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-huit

à vingt mois. Il est ensuite vendu à des cultivateurs de pays

où la terre, plus fertile, leur assurera une nourriture substantielle,

en particulier dans le Vimeu, le pays de Caux, la Flandre.

Cette vocation de pays naisseur qui a rendu célèbre le Boulonnais

a évidemment considérablement souffert de la mécanisation

de l'agriculture.

Du point de vue de l'identité culturelle et politique, le Boulonnais

a longtemps confirmé son existence spécifique, fondée,

comme on vient de le voir, sur une complémentarité entre ses deux

sous-ensembles, et longtemps distincte des entités politiques et culturelles

voisines.

C'est ainsi qu'englobé dans l'intendance de Picardie à la fin

de l'Ancien Régime, le Boulonnais conserva son administration propre,

et la division territoriale de 1790 vit protester avec véhémence

les membres de son conseil administratif.

Bien que rattaché historiquement plutôt à la Picardie, le

Boulonnais appartient aujourd'hui au Pas-de-Calais.

Fidèle à la silhouette classique de la maison rurale du nord de

la France, l'habitation de petite et moyenne ferme du Boulonnais s'étire

en longueur ; tout en conservant généralement un seul niveau de

plain-pied, couvert d'une toiture à forte pente.

Comme dans l'ensemble du département du Pas-de-Calais, la couverture

en chaume, initialement solidaire de ces fortes pentes, a disparu dans le courant

du XIXe siècle pour laisser la place à la panne du Nord ignifuge.

Dans les grandes exploitations boulonnaises, l'habitation présente, plus

qu'ailleurs, un deuxième niveau ; elle est alors environnée par

les bâtiments d'exploitation bordant la cour, au milieu de laquelle trône

souvent un pigeonnier. A l'exception de certaines grandes fermes-manoirs utilisant

la craie dure à bâtir ou le grès, une partie importante

des petites et moyennes exploitations boulonnaises présentent une structure

en pan de bois caché, hourdé de torchis, et souvent protégé

par des clins en orme sur les côtés exposés à l'ouest.

Un des traits dominants de l'architecture de cette région est marquée

par l'emploi d'un badigeon de lait de chaux. Les soubassements des constructions

enduits de goudron noir contrastent avec la blancheur des façades, alors

que les menuiseries extérieures se parent fréquemment de couleurs

vives.

Bien caractéristique des paysages tranquilles du nord de la France,

l'Artois n'apparaît pas comme une

région où les limites administratives ou culturelles ont été

étroitement conditionnées par la morphologie des terres. Ainsi,

alternativement rattaché à la couronne de France ou à la

maison d'Autriche, l'Artois ne se trouve constitué en gouvernement qu'au

milieu du XVIIe siècle, alors que ses contours apparaissent comme extrêmement

fluctuants au cours des temps.

Faute d'une définition faisant l'unanimité, on retiendra l'image

d'une région d'Artois comprenant essentiellement un plateau allongé

qui relie Lens et Arras à l'est, à la mer et au Boulonnais, ayant

pu occasionnellement englober ce dernier ainsi que le Ternois.

Marquées par une double dissymétrie, ces collines hautes, interrompues

brutalement à l'ouest, viennent s'abaisser à l'est, à la

jonction avec le Cambrésis, tandis qu'un mouvement identique vient animer

le plateau du nord au sud.

D'autant plus humides et froides qu'elles sont élevées, les collines

de l'Artois laissent le plus souvent affleurer la peu fertile argile à

silex. Elles gagnent toutefois en limon fertile en progressant vers l'est, mais

le contraste reste toujours sensible entre l'aspect verdoyant des vallées,

telles celles de l'Authie et de la Canche, et l'austérité des

plateaux.

Peu marquées par la culture de la betterave, réservée aux

terrains plus fertiles du Cambraisis et du Santerre, les fermes de l'Artois,

d'une surface d'exploitation généralement plus proche de vingt

à vingt-cinq hectares que de cent, se consacrent plutôt aux cultures

céréalières et fourragères et à l'élevage.

Marquées par le regroupement des bâtiments de la maison autour

de la cour fermée, les "censes" artésiennes témoignent

de cette disposition très picarde dans laquelle l'agriculteur, bien chez

lui, entend surveiller d'un seul coup d'œil l'activité de la ferme,

tout en assurant par le regroupement des volumes une protection efficace contre

les intempéries.

Toutefois, les bâtiments de torchis, de craie dure ou de brique ne présentent

guère de porches monumentaux et de bâtiments de grande hauteur,

comme il est fréquent dans d'autres régions. Par ailleurs, plus

grande est la proximité de la côte, plus le réseau constitué

par le groupement des bâtiments agricoles se relâche, en même

temps que se confirme par contre la technique de blanchiment des maisons au

lait de chaux.

Assez fréquentes, des toitures à croupes protègent les

pignons exposés aux vents d'ouest, marquant

ainsi une différence avec les secteurs picards plus méridionaux.

Le long de la côte apparaît encore aujourd'hui un habitat de pêcheurs

très caractéristique par sa petite

taille, et l'entretien spécifiquement féminin dont il témoigne.

Comme dans tout le nord de la France, l'utilisation d'un vocabulaire chromatique

très animé marque cette architecture, selon une tradition déjà

ancienne.