Un nouveau scandale, le scandale de Panama éclate entre 1891 et 1893.

Ferdinand de Lesseps, que le creusement du canal de Suez avait rendu célèbre,

constitua, en 1881, une "compagnie universelle du canal interocéanique

pour le percement de l'isthme américain" de Panama. Des erreurs

d'appréciation et les conditions draconiennes imposées par les

banques françaises à Lesseps placèrent bientôt la

compagnie devant des difficultés insurmontables. Pour obtenir de nouveaux

fonds, celle-ci voulut lancer sur le marché des obligations remboursables

par tirage au sort. Comme il fallait une loi pour l'y autoriser, elle acheta

certains parlementaires pour obtenir un vote favorable. Lorsque le public connut

cette entreprise de corruption, un immense mouvement d'indignation vint alimenter

un nouvel accès d'antiparlementarisme.

Pendant ce temps là, les députés restaient fermés au problème ouvrier. Ils n'ont pas su préparer une législation qui eût permis une réglementation des conflits du travail et l'établissement de procédures de conciliation, pour faire cesser la guerre des lock-out et des grèves qui tendaient à s'instaurer en cette fin de siècle. Mais de 1896 à la fin du siècle, la France connaît une crise sans précédent, l'affaire Dreyfus. Elle débute comme une erreur judiciaire et tourne vite au conflit idéologique.

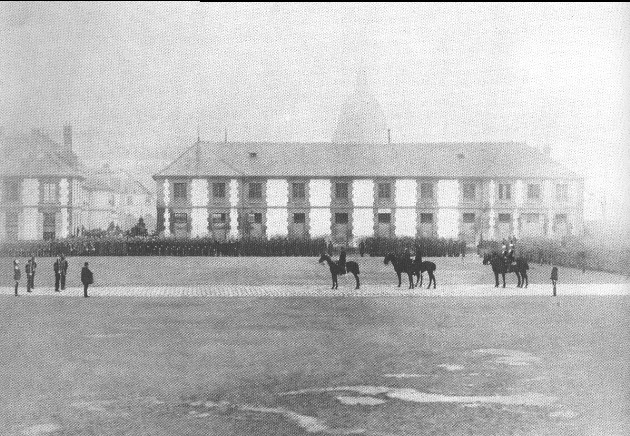

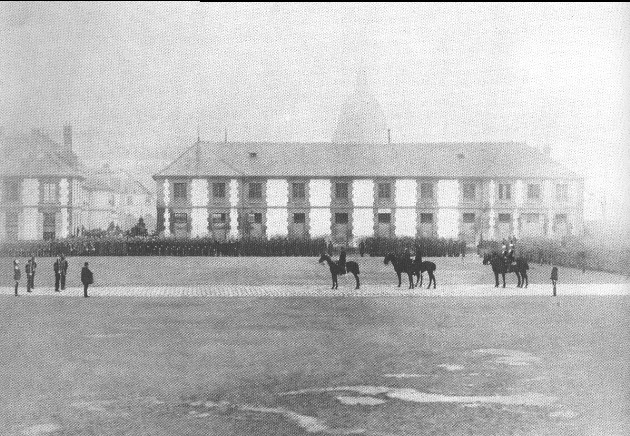

A la fin de septembre 1894, le Service des renseignements découvre un "bordereau", destiné à l'attaché militaire d'Allemagne à Paris, annonçant l'envoi de documents militaires secrets. Après enquête et analyse de l'écriture du bordereau, celui-ci est attribué au capitaine Dreyfus, un israélite, officier stagiaire à l'état-major. Dreyfus est arrêté le 15 octobre, traduit devant le conseil de guerre de Paris et jugé à huit clos. Pendant le procès, le ministre de la guerre adresse aux juges militaires, à l'insu de la défense, un "dossier secret" préparé par le Service des renseignements. Impressionné par ce dossier, le tribunal condamne Dreyfus à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée (22 décembre 1894). Le 21 février 1895, le capitaine Dreyfus, après avoir subi la dégradation militaire, est déporté dans l'île du Diable, au large de la Guyane.

Cette affaire de trahison banale n'a suscité d'abord aucune réaction, mais elle rebondit en 1896, au moment où le Service des renseignements intercepte une carte-télégramme adressée par l'ambassade d'Allemagne au commandant Esterhazy. Le nouveau chef du Service des renseignements découvre les relations suspectes que celui-ci entretient avec l'attaché militaire d'Allemagne et, rouvrant le "dossier secret", acquiert la conviction qu'Esterhazy est le véritable auteur du bordereau. Il prévient ses supérieurs, mais ceux-ci refusent de rouvrir le procès Dreyfus et, pour se débarrasser de lui, l'envoient en Tunisie en décembre 1896. Pour enterrer définitivement l'affaire, son adjoint, le commandant Henry, remet au général sous-chef de l'état-major, un document accablant pour Dreyfus, le "faux Henry".

Averti par des amis de Picquart (l'ancien chef du Service des renseignements), le vice président du Sénat engage le gouvernement à faire réviser le procès. Esterhazy est renvoyé devant le conseil de guerre de Paris qui l'acquitte. Le 13 janvier 1898, l'Aurore publie, sous le titre "J'accuse !", une lettre ouverte d'Emile Zola au président de la République. Le ministre de la Guerre intente à Zola un procès en diffamation (7-21 février 1898). Le 30 août, on arrache à Henry l'aveu de son forfait ; il se suicide le lendemain.

L'affaire Dreyfus devient un drame par le fait que, l'erreur judiciaire ayant été découverte, les autorités militaires persistent à vouloir la dissimuler. Ainsi se pose le problème de savoir s'il convient d'étouffer la vérité pour ne pas porter atteinte au prestige de l'armée, rempart de la patrie, ou de faire éclater le scandale pour réparer une erreur judiciaire, quelles qu'en soient les conséquences pour les "autorités". Après de nombreuses péripéties, Dreyfus, gracié par le président de la République, fut réintégré dans l'armée en 1906.

La formation d'un nouveau gouvernement offre encore une nouvelle affaire. Waldeck-Rousseau, qui avait choisi comme ministre de la Guerre le général de Galliffet, remplace celui-ci, après quelques mois, par le général André, qui avait payé sa fidélité à la république par des brimades que lui avaient infligées ses supérieurs et par un avancement difficile. Pour protéger les officier qui pensaient comme lui, André modifia la procédure des promotions, en enlevant ses pouvoirs à l'état-major pour les confier au ministre lui-même. Pour mieux connaître les opinions et le comportement des officiers, il eut l'idée d'organiser un système de surveillance, que son chef de cabinet confia à la franc-maçonnerie. Les renseignements ainsi recueillis furent rédigés sur des fiches centralisées au Grand Orient. Le "scandale des fiches" qui éclata coûta au général André son portefeuille.

Certaines congrégation religieuse s'étant signalées

par leur extraordinaire fanatisme lors de l'affaire Dreyfus, le parlement fit

la loi du 2 juillet 1901, selon laquelle aucune association religieuse ne peut

se fonder sans être autorisée par une loi, aucun établissement

nouveau d'une association existante ne peut être fondé sans un

décret. Combes, ancien séminariste, entreprit d'appliquer dans

toute sa rigueur la loi de 1901. Supprimant par décret tous les établissements

non autorisées des congrégations autorisées, il fit fermer

plusieurs millier d'école "libres" et fit disperser plus de

18 000 religieux. Enfin, allant au delà de la loi de 1901, il s'en prit

aux congrégations autorisées et interdit à leurs membres

d'enseigner. Ce paroxysme d'anticléricalisme suscita, dans les régions

de forte pratique religieuse, de vifs incidents. Une loi du 9 décembre

1905 régla le problème en instaurant la séparation de l'Eglise

et de l'Etat.

(source : HISTOIRE DE LA FRANCE - LAROUSSE - GEORGES DUBY)